2.1 Los textos funerarios egipcios.

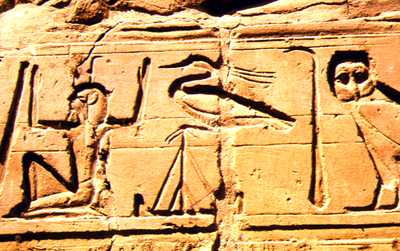

La civilización egipcia es una de las principales civilizaciones escriturarias de la historia. Y no tanto porque Egipto fue una de las cunas de la escritura y porque ésta fue profusamente utilizada a lo largo de toda la historia faraónica, sino por el significado y el alcance cultural de ese uso. Si algo caracteriza los templos, las tumbas, las artes plásticas o el arte mueble de los antiguos egipcios es precisamente la omnipresencia de la escritura como elemento compositivo y significativo de primer orden. Los jeroglíficos, dotados a la vez de una componente figurativa y plástica (como imágenes), de otra lingüística (como signos escriturarios), y de una tercera de carácter mágico, reconducible bien a la primera (los signos jeroglíficos son "entes" susceptibles de actuar en el mundo), bien a la segunda (su mera plasmación en secuencias escritas hace realidad lo que éstas dicen), no constituyen un elemento decorativo o estético, sino que forman parte activa de las edificaciones, de los objetos o de las representaciones, de su simbolismo y de su capacidad de "ampliar" y "completar" el mundo creado. En Egipto, la escritura trasciende con mucho la dimensión de lo "práctico" y se convierte en un poderoso símbolo y en un instrumento de intervención mágica en el cosmos.

Uno de los ámbitos culturales en los que esto se evidencia de manera más clara y dramática es precisamente el ámbito funerario. Es importante no banalizar la presencia de la escritura y de los textos en el mundo de los muertos, como tampoco la de las imágenes: no se trata, en primera instancia, de que el difunto se hiciera enterrar rodeado de los escritos que más "le gustaban" o de imágenes que le permitieran "recordar" el mundo de los vivos, como si de una elección estético-afectiva se tratara, sino que textos e imágenes tenían, todos y siempre, un carácter mágico, una finalidad "activa": la de transmitir al difunto su poder vivificador y resurrector. Por el principio de la magia simpatética, todo texto de resurrección, toda escena de vida, confería al difunto la resurrección y la vida que evocaban. Cada fórmula pronunciada ritualmente o escrita, cada imagen pintada o esculpida en un sepulcro, en un sarcófago, en un rollo de papiro funerario, tenía por objeto contribuir a la resurrección del difunto. La Reina Nefertari jugando al senet en una de las escenas representadas en su famosa tumba del Valle de las Reinas, en la necrópolis de Tebas, no constituye una "escena de vida cotidiana", sino un símbolo resurreccional: como nos dice el Libro de los Muertos, el senet, juego parecido a nuestro "parchís" o nuestra "oca", que requiere la superación de un itinerario y la llegada a una meta, simboliza y hace posible el camino del difunto hacia su "meta", que es el más allá y la resurrección. Las escenas agrícolas representadas en la tumba de Sennedyem, en Deir el-Medina, la ciudad de los obreros de la necrópolis tebana, no son representaciones idílicas del trabajo en los campos para recuerdo y disfrute del difunto, sino que tienen que ver con el trabajo del propio difunto en el más allá, a imitación del quehacer de los vivos. Los Textos de las Pirámides esculpidos en las cámaras funerarias de las pirámides de los últimos reyes del Reino Antiguo no tienen una finalidad decorativa, sino mágica: su mera presencia allí hará realidad aquello que dicen, a saber, que el rey muerto sube al cielo para unirse con su padre Re en el más allá celeste.

No son, pues, escenas de "vida cotidiana" lo que se representa en las tumbas, ni los textos son composiciones piadosas y poéticas escogidas por el difunto con fines "lúdicos" o "estéticos"; o no se trata de esto en primera instancia. El significado profundo de la iconografía y de los textos funerarios es mágico, en el sentido más preñado y elevado del término: tienen la función de hacer realidad lo que representan o dicen, de hacerse realidad para bien del difunto, sustituyéndose así a la contingencia de lo físico. En otras palabras, son las imágenes y los textos lo que es real, no la dimensión física inmanente.

La integración de la muerte en los acontecimientos de la naturaleza - el ciclo solar, el ciclo lunar, el de las crecidas del Nilo, el de la vegetación... - supone una concepción optimista de la misma, porque la enmarca en un ciclo de eternos retornos y rejuvenecimientos. Pese a este optimismo que sitúa el episodio traumático de la muerte del individuo en un esquema conocido y consolador, subsiste el hecho incuestionable de la desaparición física del individuo y el sentimiento de pérdida que ello provoca.

A este respecto, es importante destacar la diferencia entre los destinos funerarios de un individuo cualquiera y del rey, porque el rey, por definición, ya está totalmente integrado en el universo; su muerte no constituye un cambio esencial en la medida en que el trono nunca queda vacante ya que, de acuerdo con el mito egipcio de la realeza y el carácter arquetípico de la monarquía, está siempre ocupado por Horus , hijo de Osiris : el rey vivo es Horus; el rey muerto, en tanto que Osiris, queda integrado en los ciclos de la naturaleza. Por eso, los textos y la iconografía funeraria regia son arquetípicos y mitológicos, y no aluden nunca al cortejo funerario y al entierro, motivo central, en cambio, de los textos e imágenes de los particulares.