Los elementos que componían el ajuar funerario fueron cambiando a lo largo de la historia de Egipto. No obstante, ciertos objetos considerados esenciales formaron siempre parte de los ajuares. Por otra parte, si bien algunos de los objetos del ajuar eran elaborados específicamente con la finalidad de ser colocados en la tumba, otros pertenecían a los bienes privados del difunto. La función del ajuar era no sólo asegurar el renacimiento del individuo en el más allá sino también proporcionarle los medios para poder gozar de una existencia agradable.

5.1 Ajuares de época predinástica

Los ajuares del periodo badariense son muy homogéneos, de manera que gran parte de los elementos que los integran son comunes a todas las tumbas. Están compuestos principalmente por recipientes cerámicos para alimentos y bebidas; herramientas de piedra y hueso; y sobre todo, paletas de tocador.

En esta primera etapa las paletas, en las cuales se advierten todavía hoy restos de pigmento, son las mismas que habrían servido en vida del difunto para triturar el mineral destinado a la elaboración de los afeites de tocador. En su evolución posterior (periodos amraciense y guerzeense) el perfil de las paletas tiende a ser zoomorfo y los animales que representan no son nunca animales domésticos. Finalmente las paletas muestran complejas decoraciones y, aún más importante, pasan a ser únicamente objetos de parada, es decir, objetos realizados específicamente para acompañar al difunto y con finalidades estrictamente mágicas o rituales.

Así pues, muchos de los objetos encontrados en las tumbas predinásticas dejan entrever la existencia de un complejo ritual funerario. Otro indicio que sugiere la existencia de este ritual es el hallazgo de sepulturas de cánidos, bóvidos y ovicápridos envueltos en esteras del mismo modo que se hacía en el caso de los humanos.

La variedad de los ajuares predinásticos responde a diferencias regionales, es decir, a la existencia de tradiciones culturales locales independientes. A partir del periodo amraciense los ajuares empiezan a evidenciar una creciente jerarquización social, especialmente en aquellas comunidades que controlan territorios más vastos y en los que quedan incluidas otras comunidades menores.

Es importante destacar que las tipologías cerámicas experimentan significativas transformaciones en la última fase del predinástico: las formas tienden a ser más cerradas y las superficies se decoran con una iconografía más compleja y variada. Uno de los motivos más frecuentes es el de los barcos, cuya aparición podría estar relacionada con la creencia en un viaje del difunto en el más allá. Otros temas utilizados en la decoración de los vasos cerámicos son la caza, figuras danzantes, rebaños, etc.

5.2 Ajuares del periodo histórico

En el Reino Antiguo los ajuares constituyen un indicador cada vez más explícito del estatus que el individuo tenía en vida. La coincidencia de unos mismos objetos en ajuares procedentes de diferentes necrópolis es sin duda el reflejo de una sociedad culturalmente homogénea con unos rituales funerarios comunes. Aunque el número y tipo de objetos que comprenden un ajuar pueden variar, en él nunca faltan los objetos necesarios para la vida cotidiana. En el ajuar se coloca además todo lo necesario para que el difunto pueda seguir desempeñando sus actividades diarias, vestirse y aún trasladarse de un lugar a otro.

Son característicos de esta primera fase histórica las vajillas y los grandes vasos realizados en piedra, alabastro y calcita.

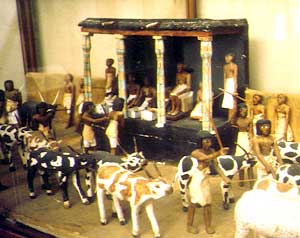

En los ajuares del Reino Medio debemos destacar las estatuas de madera y las maquetas que reproducen ambientes diversos, en general aspectos de la vida cotidiana: grupos de soldados en formación, escenas en las que los escribas llevan a cabo el recuento de animales, el trabajo en los graneros, la fabricación de cerveza y pan, etc.

En los ajuares del Reino Medio debemos destacar las estatuas de madera y las maquetas que reproducen ambientes diversos, en general aspectos de la vida cotidiana: grupos de soldados en formación, escenas en las que los escribas llevan a cabo el recuento de animales, el trabajo en los graneros, la fabricación de cerveza y pan, etc.

Uno de los mejores ejemplos para conocer los elementos que formaban un ajuar funerario en el Reino Nuevo lo constituye sin duda la tumba de Tutanjamón. Si algo caracteriza los ajuares de este periodo es su extraordinaria riqueza.

Dejando de lado las particularidades propias de cada periodo (porque, como hemos dicho, cualquier elemento de la vida cotidiana es susceptible de aparecer en una tumba), los ajuares funerarios presentan cuatro elementos esenciales: la máscara funeraria, las estatuillas, los vasos canopos y los amuletos.

Aunque la aparición de la máscara funeraria puede datarse en el I Periodo Intermedio, en una tumba tebana del Reino Antiguo denominada "Tumba de los desconocidos" se encontró una momia que llevaba en el último sudario un rostro pintado, rasgo éste que podría considerarse el primer precedente de máscara funeraria. Ejemplos análogos se encontraron en algunas tumbas de Saqqara pertenecientes a las dinastías V y VI (en algunas de las momias, el último sudario no sólo está pintado sino también estucado).

Las máscaras no son sino un retrato idealizado del difunto y su uso se prolongó hasta época romana. Las máscaras pertenecientes a los miembros de la realeza pueden estar realizadas en oro o estar recubiertas con láminas de este metal. No ocurre lo mismo en momias más modestas, en las cuales la máscara no es otra cosa que el último sudario sólo que estucado y pintado. A partir del III Periodo Intermedio la máscara o cartonnage (en una sola pieza o en varias unidas entre sí) podía cubrir todo el cuerpo. Típico de la Baja Época es el uso de una redecilla compuesta por pequeños tubos de pasta vítrea que, combinados en diferentes tamaños y colores, forman un diseño geométrico que representa de manera simplificada el rostro del difunto.

La función de la máscara dentro del complejo ritual funerario es descrita en los Textos de los Sarcófagos y en el Libro de los Muertos. Estos dos corpora de textos insisten sobre la eficacia de la máscara, sobre su función mágica. En el primero de los tres párrafos del capítulo 531 de los Textos de los Sarcófagos se califica a la máscara de "rostro perfecto", se nos dice que sus dos ojos "son capaces de ver" y que la máscara es un medio para elevarse al cielo (el difunto por el sólo hecho de tener la mirada pintada en la máscara "se eleva" hacia el cielo). Por último, la máscara tiene por función proteger al difunto de cualquier daño que pudiera infligirle Set, el asesino de Osiris.

En el segundo párrafo se menciona a una serie de divinidades a las que el texto asocia con cada una de las partes del rostro, divinidades que actúan, en definitiva, como protectoras del difunto.

En el tercer párrafo la máscara es un guía que acompaña al difunto en su eterno viaje y a la vez un medio para superar las dificultades que puedan presentarse (el ataque de los enemigos).

En conclusión, la máscara constituye un elemento fundamental de protección para el difunto y esta misma idea la expresan también el sarcófago y el vendaje de la momia.

Desde la dinastía VI y hasta época romana formaban parte de los ajuares pequeñas figuras o estatuillas, pero el uso, la importancia y el significado de las mismas fue variando a lo largo del tiempo. En el Reino Antiguo estas figuras incorporaban una inscripción que contiene una exhortación para que al difunto le sean entregadas las ofrendas funerarias. El tenor de estas inscripciones sugiere que estas figuras serían en realidad ofrendas votivas realizadas por los familiares y amigos del difunto.

Las estatuillas que aparecen en los ajuares funerarios del Reino Nuevo reciben el nombre de ushebtis y, a diferencia de las que se depositaban en periodos anteriores, muestran una postura osiríaca, mumiforme. Estas figurillas, que reemplazan las maquetas de grupos de servidores dedicados a labores domésticas propias de las tumbas del Reino Medio, representan al difunto envuelto en una mortaja de la que sobresalen las manos y cuyos brazos están cruzados sobre el pecho. Los ushebtis suelen estar inscritos en su parte anterior con el nombre y títulos del difunto y, a veces, la inscripción alude asimismo a la función que debía desempeñar la estatuilla o expresa algún buen deseo dirigido al difunto. A partir de la dinastía XVIII, además de poner el nombre y los títulos del propietario, es corriente inscribir el capítulo VI del Libro de los Muertos, en el cual se especifica la función que han de cumplir estas figurillas. Si el difunto es llamado a realizar cualquier tipo de tarea, la estatuilla deberá responder por él (ushebti = "el que responde") y substituirle.

Los ushebtis de época ptolemaica y romana son de apariencia tosca y las inscripciones, por lo demás muy raras, no están grabadas con el cuidado propio de épocas anteriores.

Este tipo de estatuillas no se ha encontrado sólo en el interior de las tumbas. En ocasiones han sido halladas enterradas en la franja desértica cercana a la necrópolis y, en algunos de estos ushebtis, la inscripción contiene la fórmula "llevar a la persona a la necrópolis N.".

Aunque en principio, pues, los ushebtis no tenían sólo la función de servidores, pues también representan al difunto en los lugares sagrados, fue precisamente aquélla, la función que más se desarrolló, especialmente a partir del reinado de Rameses II. Desde entonces fue corriente colocar en las tumbas gran número de ushebtis idénticos que equivalen sencillamente a mano de obra. Las figurillas aparecen ordenadas por grupos de trabajo y, entre ellas, destaca la presencia de otros ushebtis de mayor tamaño que han sido identificados como los capataces al mando de los grupos de trabajo. Estos capataces, además de por su tamaño, se distinguen por vestir un faldellín y porque sostienen en la mano una especie de látigo, símbolo de autoridad.

Cuando el número de ushebtis es reducido es habitual encontrarlos dentro del sarcófago junto a la momia, al lado del sarcófago o bien en un cofre junto a otros objetos del ajuar funerario. Otras figuras de pequeño tamaño que también suelen formar parte de los ajuares y que están alojadas en pequeños sarcófagos mumiformes no son propiamente ushebtis sino representaciones del difunto.

Cuando durante la dinastía XX el número de figurillas aumentó, éstas solían colocarse en un cofre especial en forma de capilla (simple, doble o triple) realizado en madera estucada y pintada.

Son los recipientes donde eran colocadas las vísceras del difunto. Se utilizaron desde la dinastía IV hasta época romana. Estos vasos se depositaban en cofres especialmente diseñados para este uso. Los cofres canopos más elaborados son característicos del Reino Nuevo, concretamente de las dinastías XVIII y XIX, con algún ejemplo en la dinastía XX; en los periodos anteriores y posteriores los cofres no son más que cajas rectangulares de piedra o de madera que pueden estar decoradas con motivos geométricos o simbólicos.

Los vasos canopos del Reino Antiguo suelen ser anepígrafos; si están inscritos, el texto tan sólo recoge el nombre y títulos del difunto. Estos contenedores, que se cierran con una tapa plana, están fabricados en piedra y se depositaban en cajas rectangulares también de piedra; el interior de las cajas puede estar subdividido en cuatro espacios destinados a cada uno de los vasos. Aunque, como hemos dicho, lo normal es que los vasos canopos se coloquen en un cofre, en algunas tumbas éste ha sido sustituido por un agujero excavado en la cámara funeraria. Sólo en los enterramientos no reales las vísceras del difunto pueden hallarse en simples recipientes de madera o, sencillamente, estar envueltas y colocadas en un cofre canopo también realizado en madera.

Los vasos canopos del Reino Antiguo suelen ser anepígrafos; si están inscritos, el texto tan sólo recoge el nombre y títulos del difunto. Estos contenedores, que se cierran con una tapa plana, están fabricados en piedra y se depositaban en cajas rectangulares también de piedra; el interior de las cajas puede estar subdividido en cuatro espacios destinados a cada uno de los vasos. Aunque, como hemos dicho, lo normal es que los vasos canopos se coloquen en un cofre, en algunas tumbas éste ha sido sustituido por un agujero excavado en la cámara funeraria. Sólo en los enterramientos no reales las vísceras del difunto pueden hallarse en simples recipientes de madera o, sencillamente, estar envueltas y colocadas en un cofre canopo también realizado en madera.

Durante el Reino Medio aparecieron los primeros recipientes canopos con tapa en forma de cabeza humana o en los que se ha colocado una pequeña máscara funeraria de cartonnage (tanto una como otra representarían al difunto). Las inscripciones ya no incluyen únicamente el nombre y títulos del propietario, sino que también contienen una invocación a los Cuatro Hijos de Horus para que aseguren el buen funcionamiento de cada una de las vísceras: Imseti, que protege el hígado; Hapy, los pulmones; Duamutef, el estómago y Quebejsenuf, los intestinos. Cada uno de los Hijos de Horus está a su vez bajo la protección de una de las cuatro diosas funerarias - Isis, Neftis, Neit y Selkis -, aunque durante este periodo la asociación de cada una de estas diosas con cada uno de los cuatro genios aún no estaba completamente fijada; por eso, esas diosas protectoras podían ser sustituidas por otras. Los cofres canopos del Reino Medio son similares a los sarcófagos del mismo periodo, es decir, son cajas de madera con la decoración pintada y con una fórmula de ofrenda en la

parte exterior. Aunque no es habitual, el interior de las cajas (como los sarcófagos) puede estar decorado con fragmentos de los Textos de los Sarcófagos y también con pequeñas representaciones de divinidades protectoras.

Durante el Reino Medio aparecieron los primeros recipientes canopos con tapa en forma de cabeza humana o en los que se ha colocado una pequeña máscara funeraria de cartonnage (tanto una como otra representarían al difunto). Las inscripciones ya no incluyen únicamente el nombre y títulos del propietario, sino que también contienen una invocación a los Cuatro Hijos de Horus para que aseguren el buen funcionamiento de cada una de las vísceras: Imseti, que protege el hígado; Hapy, los pulmones; Duamutef, el estómago y Quebejsenuf, los intestinos. Cada uno de los Hijos de Horus está a su vez bajo la protección de una de las cuatro diosas funerarias - Isis, Neftis, Neit y Selkis -, aunque durante este periodo la asociación de cada una de estas diosas con cada uno de los cuatro genios aún no estaba completamente fijada; por eso, esas diosas protectoras podían ser sustituidas por otras. Los cofres canopos del Reino Medio son similares a los sarcófagos del mismo periodo, es decir, son cajas de madera con la decoración pintada y con una fórmula de ofrenda en la

parte exterior. Aunque no es habitual, el interior de las cajas (como los sarcófagos) puede estar decorado con fragmentos de los Textos de los Sarcófagos y también con pequeñas representaciones de divinidades protectoras.