Las creencias y los textos funerarios egipcios giran en torno al concepto de "resurrección". El uso de este término –excesivamente connotado para nosotros– en contexto egiptológico no es demasiado feliz y conviene matizarlo. En la tradición cristiana, "resurrección" tiene un significado más "material" que en la egipcia, porque se habla de la resurrección de los cuerpos, motivo por el cual éstos deben ser inhumados y no pueden ser incinerados, así como de la reunión de cuerpo y alma. En Egipto "resurrección" no significa nunca una vuelta a la condición anterior a la muerte, un retorno del cuerpo a la vida "animada". La muerte es sentida como algo definitivo, como un cambio de estado ontológico, que no es "negativo", sino simplemente "diferente". El cuerpo no volverá nunca a su condición anterior (la de un vivo), sino que asume eternamente su nuevo estado inanimado. Este estado implica la "separación" de los "elementos" que componen la persona y que antes estaban juntos: cuerpo, ka, ba, aj, nombre. Estos elementos no volverán a sintetizarse jamás. La preservación no se debe a que el cuerpo vaya a revivir, sino a que es imprescindible un "soporte físico" con la "forma" del difunto para la supervivencia del ka. Por eso, tanto el cuerpo, como, en caso de destrucción de éste, una estatua, o incluso el nombre escrito del individuo como representación de la esencia de éste, son válidos para ese fin. El cuerpo del muerto es lo que es, y cumple su función por lo que es: un féretro que, imagen física del individuo, asegura su vida eterna en tanto que "soporte" material del ka. Por todo ello, en contexto funerario egipcio "resurrección" debe entenderse no como vuelta al mismo tipo de vida de antes de la muerte, sino como acceso a una nueva forma de vida, la que corresponde específicamente a los difuntos.

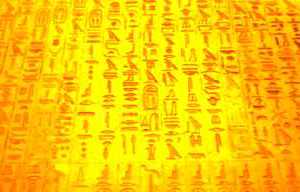

Los textos funerarios egipcios tienen alcances y significados distintos según que se refieran a reyes o a particulares. Los de los faraones muestran un mundo mitológico y arquetípico, en el que no cabe la personalidad individual. En los Textos de las Pirámides menfitas o en los "libros" funerarios inscritos en los hipogeos reales del Valle de los Reyes en Tebas no se entrevé ninguna individualidad histórica, no se alude a la "biografía" de ningún rey en concreto, sino que se nos presenta el arquetipo mítico del faraón vivo (Horus) o muerto (Osiris) y su historia mitológica y se nos describe el mundo de ultratumba y a sus moradores, así como el itinerario, plagado de obstáculos, que el rey difunto tiene que hacer para alcanzar la salvación. Es una historia mítica, arquetípica, válida para todos los reyes, para todas las tumbas reales, porque el faraón no es, en realidad, una "persona", sino una divinidad, un ser trascendente y paradigmático.

Los textos funerarios egipcios tienen alcances y significados distintos según que se refieran a reyes o a particulares. Los de los faraones muestran un mundo mitológico y arquetípico, en el que no cabe la personalidad individual. En los Textos de las Pirámides menfitas o en los "libros" funerarios inscritos en los hipogeos reales del Valle de los Reyes en Tebas no se entrevé ninguna individualidad histórica, no se alude a la "biografía" de ningún rey en concreto, sino que se nos presenta el arquetipo mítico del faraón vivo (Horus) o muerto (Osiris) y su historia mitológica y se nos describe el mundo de ultratumba y a sus moradores, así como el itinerario, plagado de obstáculos, que el rey difunto tiene que hacer para alcanzar la salvación. Es una historia mítica, arquetípica, válida para todos los reyes, para todas las tumbas reales, porque el faraón no es, en realidad, una "persona", sino una divinidad, un ser trascendente y paradigmático.

Los textos funerarios de los particulares, en cambio, toman muy a menudo la forma de autobiografías en las que se enumeran los cargos y los méritos del personaje. También en este caso hay una necesidad de reconducirse a un modelo, pero no se trata de un arquetipo mítico y trascendente sino de un estereotipo humano. Es sólo una cuestión de grado, cuantitativa. Tanto el rey como cualquiera de sus súbditos y cualquier ente creado tienen una función en el cosmos, de acuerdo con la posición que ocupa. A todos compete la responsabilidad de mantener la armonía cósmica, cada uno en su nivel. El rey lo hace en tanto que divinidad mediadora entre los dioses y los hombres, lo trascendente y lo inmanente, lo cósmico y lo social, lo invisible y lo visible, es decir en tanto que catalizador cósmico. Los particulares lo hacen, en cambio, ajustándose a unos modelos de comportamiento, a unas normas morales, y ejecutando sus profesiones y sus cargos de acuerdo con la norma, con lo que es justo. Todos, faraón y súbditos, sirven a Maat, la armonía, la verdad, lo equilibrado, lo que se ajusta a modelo, el primero en la dimensión cósmico-mitológica, los otros en la dimensión ético-social. Todos hacen lo que tienen que hacer, lo que se tiene que hacer, como medio para alcanzar el bienestar personal y cósmico, en un mundo sentido como "integrado" (Cervelló Autuori, 1996, cap. I; 2001, 33-34).

La integración de la muerte en los acontecimientos de la naturaleza - el ciclo solar, el ciclo lunar, el de las crecidas del Nilo, el de la vegetación... - supone una concepción optimista de la misma, porque la enmarca en un ciclo de eternos retornos y rejuvenecimientos. Pese a este optimismo que sitúa el episodio traumático de la muerte del individuo en un esquema conocido y consolador, subsiste el hecho incuestionable de la desaparición física del individuo y el sentimiento de pérdida que ello provoca.

A este respecto, es importante destacar la diferencia entre los destinos funerarios de un individuo cualquiera y del rey, porque el rey, por definición, ya está totalmente integrado en el universo; su muerte no constituye un cambio esencial en la medida en que el trono nunca queda vacante ya que, de acuerdo con el mito egipcio de la realeza y el carácter arquetípico de la monarquía, está siempre ocupado por Horus , hijo de Osiris : el rey vivo es Horus; el rey muerto, en tanto que Osiris, queda integrado en los ciclos de la naturaleza. Por eso, los textos y la iconografía funeraria regia son arquetípicos y mitológicos, y no aluden nunca al cortejo funerario y al entierro, motivo central, en cambio, de los textos e imágenes de los particulares.